天廷策划网

品牌策划与商业设计

当前位置:

所有案例:上市公司/农业/酒店/餐饮/食品/服饰/家居/汽车/机械/保健/酒水/家具/家纺/畜牧业/连锁/粮油/调味品/乳业/快消食品/饮料/茶叶

金融/工业/建筑/房产/冶金/医疗/保健/工程/珠宝/投资/生物制药/IT/科技/电子电器/鞋帽/音像图书/文化/公共事业/化工能源/日用品/美容

所有案例:上市公司/农业/酒店/餐饮/食品/服饰/家居/汽车/机械/保健/酒水/家具/家纺/畜牧业/连锁/粮油/调味品/乳业/快消食品/饮料/茶叶

金融/工业/建筑/房产/冶金/医疗/保健/工程/珠宝/投资/生物制药/IT/科技/电子电器/鞋帽/音像图书/文化/公共事业/化工能源/日用品/美容

其它案例:

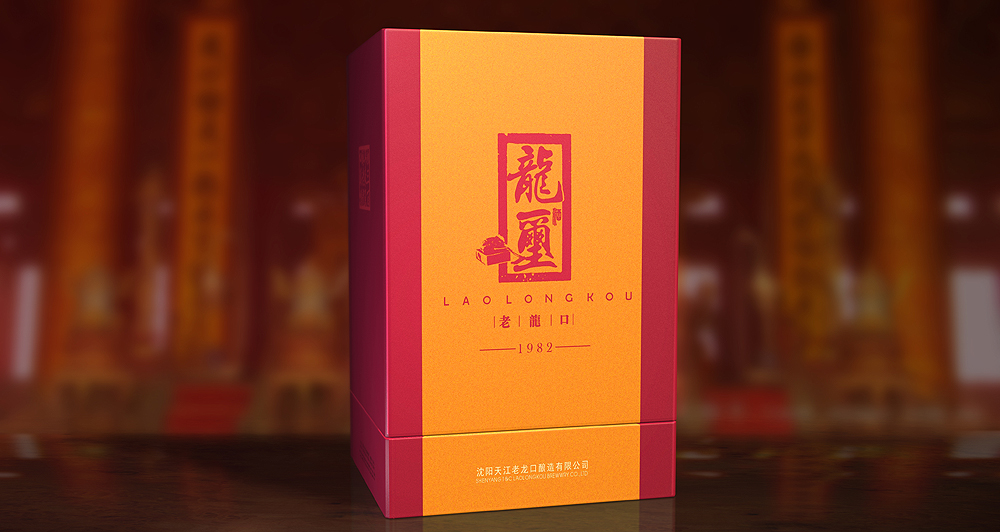

产品包装设计

品牌营销策划

空间店面设计

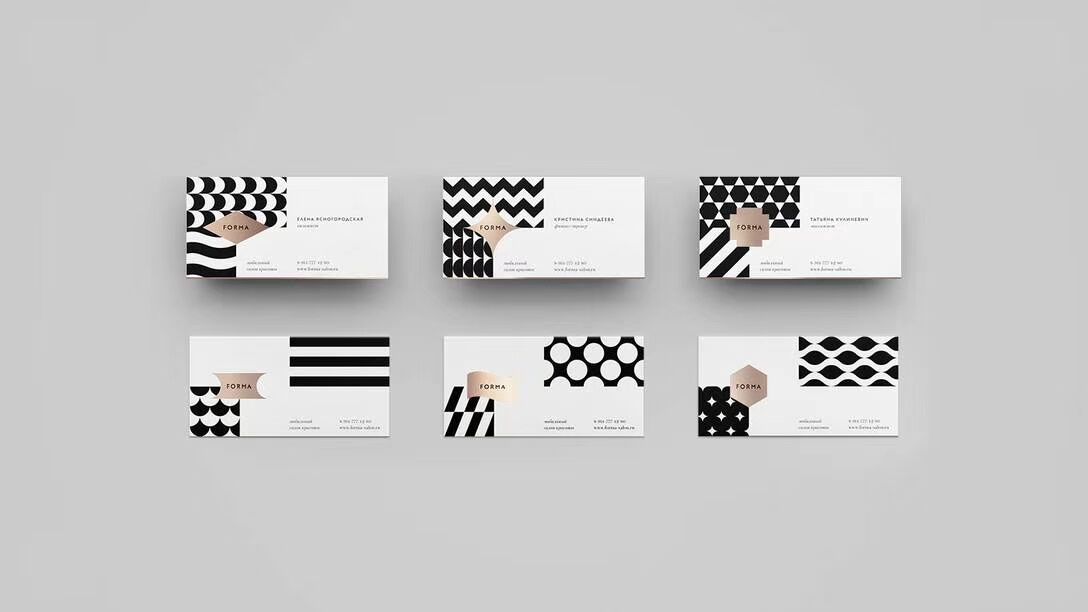

logo+VI设计

天廷故事 更多+

天廷动态 更多+

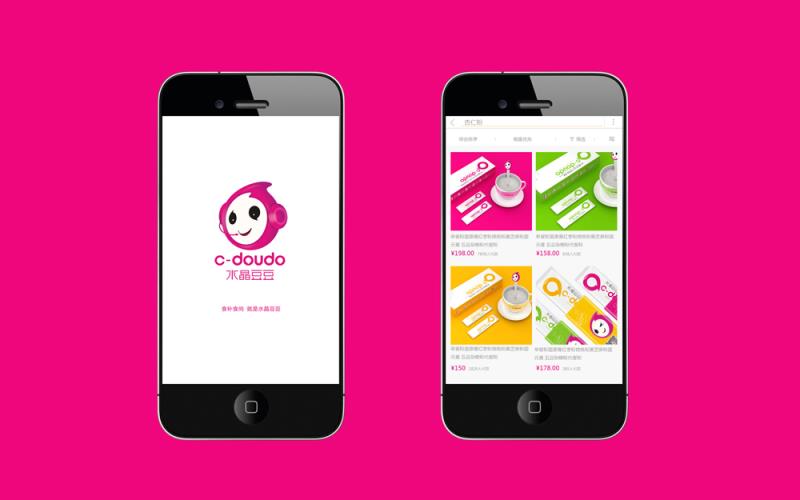

IP形象设计 网站推广策划

品牌VI设计 农业品牌策划

品牌全案策划 画册创意设计

产品标志设计 产品展厅设计

产品包装设计 广告海报设计

SI商业店铺设计 企业形象设计

品牌VI设计 农业品牌策划

品牌全案策划 画册创意设计

产品标志设计 产品展厅设计

产品包装设计 广告海报设计

SI商业店铺设计 企业形象设计

品牌设计公司 化妆品设计

品牌策划公司 品牌设计公司

专卖店设计公司 全案策划公司

营销策划公司 包装设计公司

办公用品采购 启翔品牌设计

防伪码查询 上海设计公司

商业综合体设计 食品包装设计

品牌策划公司 品牌设计公司

专卖店设计公司 全案策划公司

营销策划公司 包装设计公司

办公用品采购 启翔品牌设计

防伪码查询 上海设计公司

商业综合体设计 食品包装设计

友情链接 more>

天廷品牌策划有限公司,20年的品牌策划与品牌设计经验,200名品牌策划与设计精英,为500多家企业与机构提供5000案例等品牌全案策划,品牌设计服务。至今,已发展成为中国极具影响了的策划公司。

天廷是一家品牌策划与品牌设计的公司,创建于1996年,是全球对市场极具穿透力的品牌策划公司,从而突破行业的瓶颈,升级提升企业盈利模式,引领营销实战,品牌战略,以小博大,以少胜多为著称,为国内知名的公司提供卓有成效的品牌战略方案。天廷站在一个制高点,一览众山小,以独特的思维方式,创造性想出一个致胜的战略决策。全面整合了传统销售模式与现代销售模式相结合,更加适合市场的销售模式。拥有市场为王,拥有强大的渠道为王。从而突破行业的瓶颈,升级提升企业盈利模式。帮助企业快速提升品牌影响力和企业盈利提供了双重保障。

天廷20年品牌策划和品牌设计经验,拥有200多人策划与设计团队,凭借自己专业的品牌策划与设计管理经验,多样化数据平台,崇尚创意,追求卓越!为500+家企业提供品牌策划与设计服务,创意设计5000多条,迅速提升企业的品牌与销量,打造了很多的强势品牌,赢得了企业与顾客的好评。

天廷是一家品牌策划与品牌设计的公司,创建于1996年,是全球对市场极具穿透力的品牌策划公司,从而突破行业的瓶颈,升级提升企业盈利模式,引领营销实战,品牌战略,以小博大,以少胜多为著称,为国内知名的公司提供卓有成效的品牌战略方案。天廷站在一个制高点,一览众山小,以独特的思维方式,创造性想出一个致胜的战略决策。全面整合了传统销售模式与现代销售模式相结合,更加适合市场的销售模式。拥有市场为王,拥有强大的渠道为王。从而突破行业的瓶颈,升级提升企业盈利模式。帮助企业快速提升品牌影响力和企业盈利提供了双重保障。

天廷20年品牌策划和品牌设计经验,拥有200多人策划与设计团队,凭借自己专业的品牌策划与设计管理经验,多样化数据平台,崇尚创意,追求卓越!为500+家企业提供品牌策划与设计服务,创意设计5000多条,迅速提升企业的品牌与销量,打造了很多的强势品牌,赢得了企业与顾客的好评。

天廷的观点 more>

天廷的服务 more>

关于天廷 more>

天廷品牌策划有限公司 品牌策划/品牌设计/活动策划

电话:15051608897 qq:76678813 邮箱:76678813@qq.com

地址:昆山市北门路209号优秀商务楼(温莎堡)

备案号:苏ICP备11011071号-3

电话:15051608897 qq:76678813 邮箱:76678813@qq.com

地址:昆山市北门路209号优秀商务楼(温莎堡)

备案号:苏ICP备11011071号-3